*O Portal da Juventude é mantido pela Coordenação de Juventude da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Junto a Escola de Notícias, Vozes da Vila Prudente e Glória Maria (estudante secundarista de Paraisópolis), o Periferia em Movimento produz conteúdo sobre juventude e direitos a partir das bordas da cidade. Acesse todas as reportagens no Portal. Periodicamente, vamos publicar por aqui também!

Quando o enquadro vira sequela

Mão na cabeça. Cabeça baixa. Sim, senhor. Não, senhor.

A abordagem policial sempre foi uma situação rotineira na vida de um poeta negro de 28 anos que circula por saraus literários da zona sul de São Paulo. Porém, a postura mudou ao longo do tempo.

“Quando eu era mais novo, quando a polícia me abordava, eu abaixava a cabeça e isso era um sinal de que eles podiam fazer o que quisessem”, diz ele, que preferiu não se identificar.

Atualmente, o poeta busca demonstrar que sabe de seus direitos e que não vai tolerar enquadros violentos. “Se a pessoa conhece as leis e está organizada, isso dificilmente acontece”, completa.

Cartilha elaborada ano passado pelo Programa de Apoio Institucional às Ouvidorias de Polícia e Policiamento Comunitário da extinta Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República reforça que os cidadãos enquadrados devem deixar as mãos visíveis, não fazer movimentos bruscos, tocar ou fazer ameaças ao policial. Por outro lado, a autoridade não pode algemar o indivíduo sem motivação ou revistar alguém do gênero oposto.

Baixar a cabeça, tirar o boné ou não dar risada não são regras de conduta para quem é abordado. Entretanto, o esculacho é cotidiano para parte significativa da população.

Levantamento do Comitê Juventude e Resistência e a Divisão Pedagógica (Diped) da Diretoria Regional de Educação (DRE) do Campo Limpo com 700 estudantes de 10 turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da região aponta que 407 deles já passaram por uma abordagem policial. Desse total, 332 acharam o enquadro pouco respeitoso ou violento, e 116 ficaram com sequelas. Dois terços deles são negros ou indígenas.

“As pessoas ficam revoltadas, com medo, receio, e aí têm resistência ao contato com qualquer outro órgão com relação direta ou indireta com a polícia”, explica Vitor Silva, integrante do Comitê Juventude e Resistência.

“Um comentário que as pessoas fazem é que os policias são nossos iguais, são negros, periféricos, nordestinos, e acham estranho que nos tratem tão mal assim”, continua Vitor.

Para Vitor, isso demonstra que o que determina quem será abordado e de que forma será tratado é uma construção que inclui o local, o horário, as roupas, o cabelo, o jeito de andar e de falar e, principalmente, a raça. E a violação acontece mesmo dentro de espaços de promoção de direitos, como é o caso do EJA, que acolhe muitos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

“Não interessa o que você está fazendo, se tá indo ou voltando da escola. O que interessa é seu corpo físico circular naquele horário”, observa Vitor.

Se por um lado considera a polícia comandada pelo governo do estado racista, por outro Vitor vê que programas federais com implementação no município também não resolvem a situação porque enxergam o jovem como um problema e não altera questões estruturais.

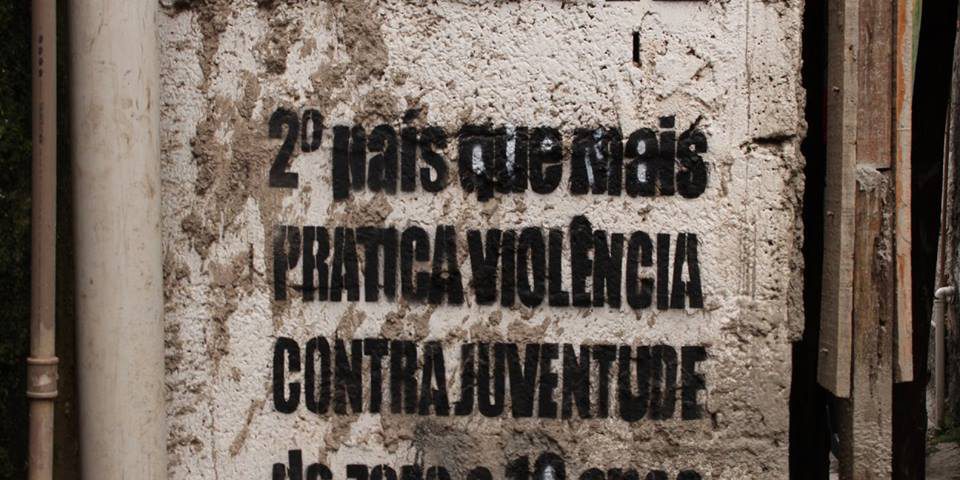

Por isso, há um ano e meio o Comitê Juventude e Resistência, a Depid da DRE Campo Limpo, estudantes e diversos coletivos e movimentos de todo estado de São Paulo estão elaborando um guia para combater o racismo institucional, que está diretamente ligado a um processo de genocídio.

Para incluir alguma iniciativa antirracista, preencha o formulário aqui.

“O corpo negro e indígena em si já é [visto como] uma infração”, aponta Vitor. “Quando falamos do EJA, estamos prioritariamente falando com a juventude. Mas o genocídio é contra os povos negro e indígena”.